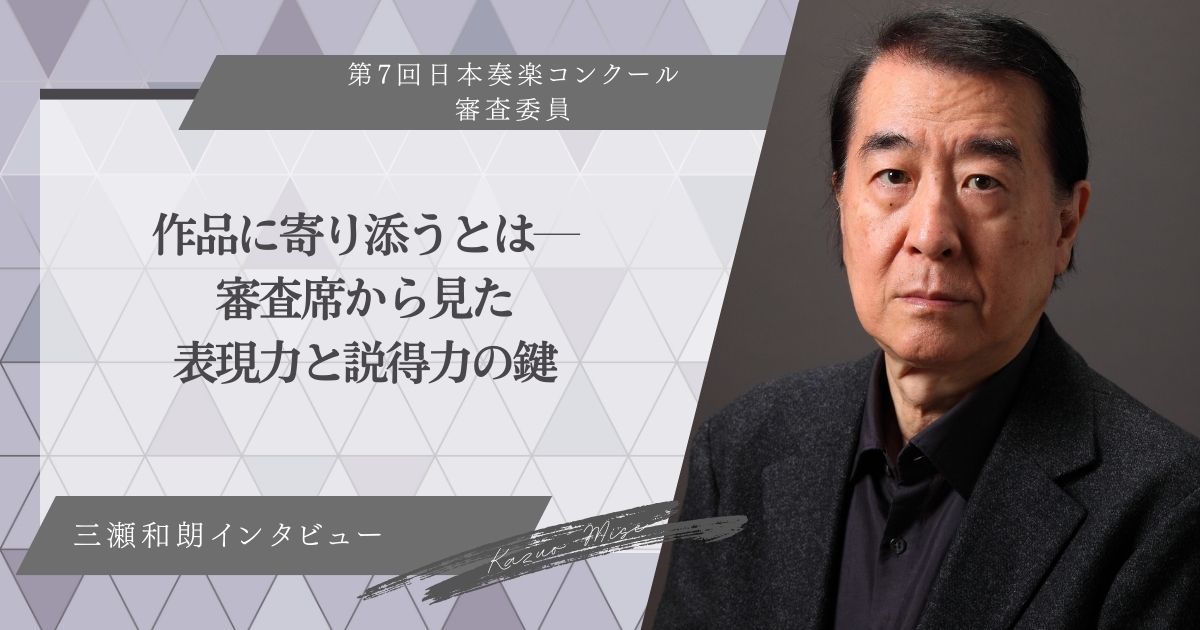

東京藝大作曲科・大学院で学び、パリのエコール・ノルマル作曲科を最高位で修了された作曲家・三瀬和朗さん(桐朋学園大学特命教授)。ヴィオッティ国際作曲コンクール第1位、ヴァイオリン協奏曲《滄海の詩》や《ル・タン・プロフォン》などで知られ、作品展を重ねながら、国内外のコンクール審査にも長く携わってこられました。

今回は日本奏楽コンクールを見つめる作曲家の目から、好奇心と個性×スタイルが息づく瞬間、そして譜読み・分析から本番力へとつながる実践方法を伺います。

取材・文|編集部

自分にピッタリな音楽コンクールが見つかる!国内外の音楽コンクール情報や結果まとめをわかりやすくご紹介し、次世代の音楽家や音楽ファンの皆様に寄り添います。

プロフィール

三瀬 和朗(Kazuo Missé)

作曲家/桐朋学園大学 音楽学部 特命教授。

東京藝術大学音楽学部作曲科卒業、同大学大学院作曲科修了。

パリ・エコール・ノルマル音楽院作曲科修了(1986)/最高位ディプロマ授与。

2007年まで桐朋学園大学音楽学部教授を務め、以後も教育・創作・審査活動に幅広く従事。

作曲:石桁眞礼生、平義久 / ピアノ:伊達純 / 声楽:瀬山詠子 各氏に師事

受賞歴・演奏活動歴(抜粋/代表)

第36回ヴィオッティ国際作曲コンクール(ヴェルチェッリ)第1位(1986)

主な作品・委嘱

ヴァイオリン協奏曲《滄海の詩》— 民音現代作曲音楽祭’92 委嘱作

《ル・タン・プロフォン》(ピアノのための)— 第2回浜松国際ピアノコンクール課題曲

公演・個展

2010年「三瀬和朗作品の夕べ 若い演奏家たちにⅠ」

2013年「三瀬和朗作品集 若い演奏家たちにⅡ」

CD(OVCL-00538)

2017年「三瀬和朗作品集 若い演奏家たちにⅢ」

CD(ALCD-6001)

2024年「三瀬和朗作品の夕べ 若い演奏家たちにⅣ」

審査歴(抜粋)

日本音楽コンクール、東京ピアノコンクールほか多数

ーー日本奏楽コンクールで審査を担当されたご感想と、全体としての印象をお聞かせください。

三瀬

私は日本奏楽コンクールの立ち上げ当初から審査に携わっております。各部門で常に水準の高い参加者が多く、毎回、審査を大いに楽しませていただいております。会場は五反田文化センター音楽ホールを使用させていただき、会場の規模が本コンクールに適しているため聴きやすく審査も円滑に行え、感謝しております。

運営スタッフは大変アットホームで、細部にわたる心遣いのもと温かく接していただき、進行がスムーズで、厳正な審査を実施できています。参加者は毎回一定のレベルを維持しており、全体の水準も回を重ねるごとに着実に向上しています。

私は全ての部門(ピアノ/ピアノ協奏曲/弦楽器/声楽/管楽器/アンサンブル/アマチュア)の審査を担当しておりますが、各部門の審査員との連携も良好で、滞りなく結果を出すことができています。このコンクールに携わった審査員の方々から「毎年の審査をとても楽しみにしている」との声をいただいています。

ーー日本奏楽コンクールの特徴や強みはどのような点にあるとお考えですか。

三瀬

各専攻の専門審査員と、各部門を超えた審査員が審査を担当する多様性のある審査体制を展開しております。これにより、偏った審査にならず「音楽そのもの」の審査が公平に行われています。

私たちは、参加者に対して温かい眼差しで向き合い、成長を見守り応援するコンクールを行っています。欠点探しの審査ではなく、音楽に関わっていることに対して喜びを持って演奏していただくことを基本とし、演奏することが苦痛にならないよう配慮しております。

ーー審査の際に特に重視された点は何でしょうか。

三瀬

作品のスタイルにマッチした演奏がどのくらい出来ているか、各楽器の各々の個性的な表現を目指しているか、楽器(声楽の場合は声)がどの位鳴らせているかを重視しています。

さらに、作曲家の譜面をどのくらい読めているか、作曲家の曲の特徴を(音楽の三大要素の和声、メロディ、リズムから見て)把握して表現されているか、アンサンブルの場合はバランスを考えているか等も重要な評価軸です。

私は作曲家なので素晴らしい演奏家に出会うと、自分の曲を演奏してもらいたいと言う観点からも採点の中に少しですが加味しています。

ーー「演奏が上手い」だけでは届かない、聴き手や審査員の心に残る演奏とはどのようなものでしょうか。

三瀬

先で述べた表現方法を把握し、また実施され、素晴らしいアピール力を備えた演奏は、やはり心に残ると思います。毎日の練習の時に楽譜から一つでもいいので作品の素晴らしい箇所を見つけ、それをどのようにすれば聞き手に伝わるかを考えられると良いと思います。

また、譜読みや練習の時にあらゆる観点から好奇心をもって臨めると良いですね。好奇心が豊かであればあるほど「上手」を超えた素晴らしい演奏に通ずると私は思っています。

音楽の三大要素への好奇心、どのようにすれば伝わるかのテクニックへの好奇心、夫々の楽器が鳴らせるかの好奇心、作曲家が生きていた時代や人生への好奇心などを持って欲しいです。

また、学んでいる作曲家のジャンルや自分の楽器の領域を超えた作品への関心(自分の専門外の楽器への興味も含む)をどれだけ持てるかで、演奏のクオリティは高まってくると思います。それが、説得力のあるアピールにつながる演奏につながると思います。

ーー本番で実力を発揮するために、演奏家が日々意識すべきことや取り組んでほしい練習方法はありますか。

三瀬

最初の譜読みが重要と考えます。作曲者が何歳の時に作曲したのか、またその時代背景は何かを調べる、調性を理解し曲中の転調も把握して音色作りを考えてみる、拍子をしっかりと把握し和声リズムも調べる、テンポ表示と譜面に書かれている音楽用語を調べる等が実施されることを望んでいます。

できれば年齢にあった楽曲分析が出来ると全体の流れがつかめ暗譜の下地になります。2小節のモチーフがどのような素材でできているか、第2主題がどのように出来ているか等を分析して、可能なら2~4小節を覚えて(音を出さず、楽譜を見て覚える)五線紙に書いてみることを勧めます。

練習方法には個人差がありますが、まずは現在師事している先生に練習方法を尋ねることが大切だと思います。リズム練習、マルカート奏法、スタッカート奏法ほか、考えられる事を実践すると良い効果を生むことができると思います。練習している曲に一番効果的な練習方法は何かを自分で見つけ出すのも良いかと思います。

仕上げの段階で自宅にて本番の演奏を行うときに、部屋で少し歩いて録音機に向かって「お辞儀(おじぎ)」をして本番の意識を高めて、録音するのもお勧めです。その録音を聴いてみてください。客観的に自分の演奏を検証でき、良い方法だと考えています。

ーー応募時に音源データの提出が必要な場合、そのクオリティは審査に影響しますか。また、影響する場合はどのような音源が望ましいでしょうか。

三瀬

音源データのクオリティでは審査に影響はありません。どのような形での音源データでも大丈夫です。ただ、コンサート会場での録音・録画で演奏者が遠く、音も残響が多い場合は審査時に困ることはあります。

また、ヴァイオリンやフルートなどの部門でスマートフォン撮影の動画を提出されるとき、左右反転となる影響で楽器の構え方が逆となり、おかしい演奏に見えてしまう例が時々あります。これには注意していただきたいです。とはいえ、それらのことが直接審査には影響しません。

ーー日本奏楽コンクールへ参加を検討している方や、音楽を志すすべての方へのメッセージをお願いします。

三瀬

予選の過程で、出来上がった曲をレッスン場ではなく、動画を送っていただけると、その演奏に対してコメントをお返しできます。また、本選では広いホールにて演奏ができ、表彰式にて各種賞が授与されます。

会場で演奏できることにより(会場でのご自身の演奏の録音・録画は可能です)演奏を客観的に聴き、映像で確認することができます。その時点での成果を集大成として形にし、一つのステップとして次につなげていただけます。ぜひご参加のうえ、挑戦されることをお勧めします。

本奏楽コンクールは、毎年7月から8月で、ピアノ部門、ピアノ協奏曲部門、弦楽器部門、管楽器部門、声楽部門、アンサンブル部門(連弾・2台ピアノ・二重奏・室内楽)、アマチュア部門を実施、部門により年齢カテゴリーとして幼児、小学1,2年、小学3,4年、小学5,6年、中学、高校、大学、一般A(年齢制限なし)、一般B(35歳以上)、一般C(50歳以上)に分かれております。

コンクールの結果で、グランプリ・準グランプリを受賞された方は、翌年の授賞式の前に「受賞者コンサート」へのご出演をお願いしています。

ぜひ日本奏楽コンクールにて、素敵な演奏を聴かせてください。

日本奏楽コンクールは、専門審査員と各部門を超えた審査員が協働する多様な体制のもと、「音楽そのもの」を偏りなく評価する場であることがよく伝わってきました。欠点探しではなく、音楽に向き合う喜びを軸に評価する姿勢が全体を温かく支え、年々参加者の水準も向上している、とのこと。

先生が何度も強調されたのは「好奇心」です。作曲家の時代や曲の物語、和声・旋律・リズム、さらには別の楽器やジャンルにも目を向ける――問いを重ねるほど、上手さを超えて人に届く音になる、というお話が心に残りました。

また、最初の譜読みを丁寧に進め、小さな単位で覚えて書き取ってみる、リズムや奏法を変えて試す、本番を意識して「お辞儀→録音→聴き返し」を行う――こうした具体的な練習のヒントも、わかりやすく心に届きました。

柔らかなお人柄の奥に揺るぎない審美眼を感じつつ、審査員の立場を超えて音楽への愛情をお聞かせいただいたことに、深く感謝申し上げます。ありがとうございました。

第7回日本奏楽コンクールの概要については下記をご覧ください。