いよいよ「吹奏楽の甲子園」、全日本吹奏楽コンクール・高等学校の部が始まろうとしている。今年は10月19日、宇都宮市文化会館に日本中から30の代表校が集結。前後半に分かれ、青春をかけて磨きあげてきた音楽を披露しあう。それに先立ち、東京代表2校を巡って開催された東京都吹奏楽コンクール(都大会)・高等学校の部の模様を振り返りたい。

取材・文:オザワ部長

世界でただひとりの吹奏楽作家。神奈川県立横須賀高等学校を経て、早稲田大学第一文学部文芸専修卒。在学中は芥川賞作家・三田誠広に師事。 主著に『吹部ノート 12分間の青春』(日本ビジネスプレス)、『空とラッパと小倉トースト』(Gakken)など。小学校合唱部を描いた『とびたて!みんなのドラゴン 難病ALSの先生と日明小合唱部の冒険』(岩崎書店)は2025年度の課題図書に選定。詳しくはこちら>>

全国屈指の激戦区で選ばれた2校

東京はハイレベルな支部として知られている。実際、2022年から2024年まで、代表2校はいずれも全日本吹奏楽コンクール(全国大会)で金賞を受賞しているのだ。

今年の都大会でも、出場12校のうち半数の6校が金賞。いかに審査員の評価が高かったかがわかるだろう。実際に会場で聴いていても、全国レベルに達していると感じられる学校がいくつもあった。だからこそ、東京の代表2枠は酷にも思えるが(代表枠は各支部ごとに参加団体の比率から2〜4枠になっている)、コンクールという仕組み上、致し方ないところだ。

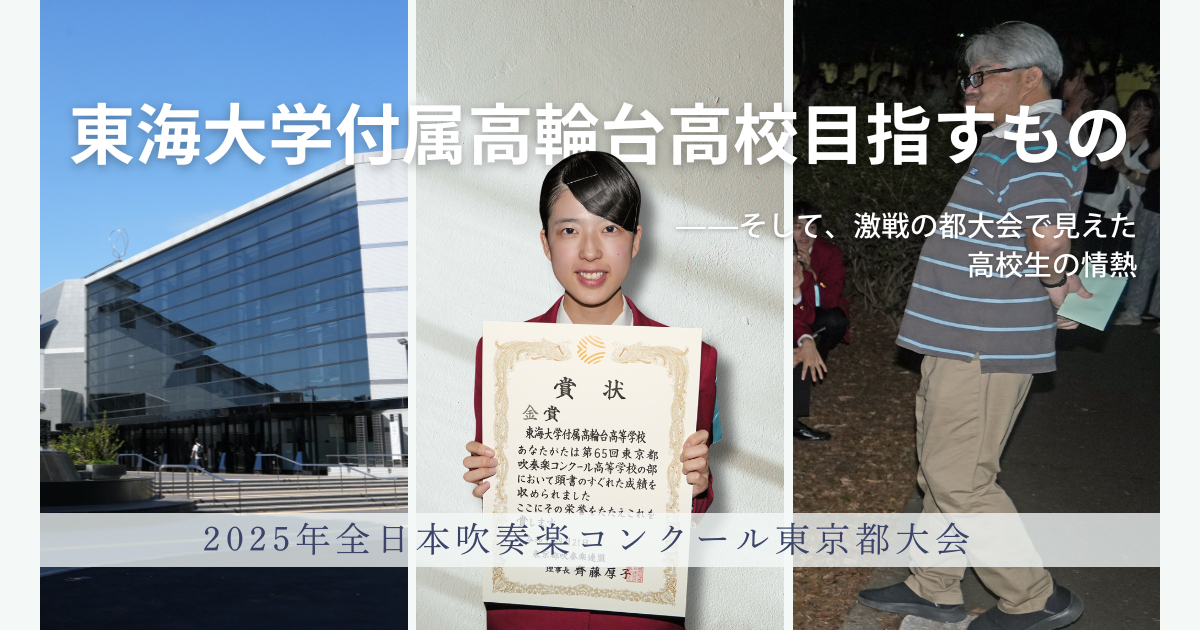

さて、今年、東京代表に選出されたのは、東海大学付属高輪台高校吹奏楽部(14大会連続・19回目)と八王子学園八王子高校吹奏楽部(2大会連続・8回目)の2校。昨年と同じ顔ぶれだ。

東海大学付属高輪台高校吹奏楽部

高輪台はコロナ禍前の2017年から作曲家・福島弘和さんとタッグを組み、毎年委嘱作品にチャレンジしてきたが、今年も新曲《アニマ カンティコム》で都大会に挑んだ。

出場順は一般的に不利とされる1番だったが、課題曲《マーチ「メモリーズ・リフレイン」》の冒頭から明るく華やかなサウンドでほぼ完璧な仕上がり。《アニマ カンティコム》も個々の奏者のテクニックを活かしながら、圧巻の演奏で会場を包み込んだ。

表彰式で見事代表に選ばれた後、高輪台の部長で、自由曲ではフルートのソロも務めた仲田早希さんはこう語った。

「正直、できることはやれた演奏だったと思うんですけど、お客さんの反応がわからず、手応えがはっきりわかりませんでした。他校の演奏を聴いたときも、表彰式に部の代表としてステージで発表を待っているときも、『大丈夫かな……』とずっと不安でした。(代表として名前を呼ばれたときは)みんなの喜んでいる姿が見えて、私も『はぁ、よかった!』と心からホッとしました。嬉しいというより、安心したという感じでした」

目を潤ませながらそう語った仲田さん。全国大会の出場順も前半の部の2番と、またしても不利な出番になったが、高輪台は2年前に1番で見事金賞を受賞しており、苦手意識はない。

「今回の反省を活かして、自信を持って『これなら大丈夫』という本番になるように頑張っていきたいです。そして、聴いてくださったすべてのお客さんに『感動した』『心を動かされた』と言ってもらえる演奏を目指したいです」

一方、顧問の畠田貴生先生は都大会の演奏についてこう語る。

「実は、課題曲にミスがあったり、マーチがまったりしちゃったり、高輪台らしくない演奏になってしまったので、全国大会では改善してご披露したいです。自由曲はとてもいい出来でした」

出場順1番もやはり高輪台には関係なかったようだ。

「むしろ1番で気合いが入っていました。高輪台は早い順番が好きなので、全然大丈夫でした。全国大会も朝2番になりましたが、その順番でオールAになるような素晴らしい演奏をしたいと思います。子どもたちとまた頑張ります」

全国大会の審査は、審査員が課題曲と自由曲をそれぞれA・B・Cのいずれかで評価し、それを数値化して賞を決定する。昨年まで3年連続金賞の高輪台。今年の快演にも期待できそうだ。

八王子学園八王子高校吹奏楽部

もう1校の代表校、八王子学園八王子高校は昨年の全国大会で、創部初となる金賞を受賞。その後、全日本アンサンブルコンテストでも金賞、今年はマーチングコンテストでも全国大会出場が決まるなど、波に乗っている。

昨年全国の頂点をつかんだ、スケールアップしたサウンドや高い表現力は今年も健在。特に、3楽章構成の自由曲《ドラゴンの年(2017年版)》は、第1楽章から極めて集中力の高い演奏が続き、ゆったりとした第2楽章はアンニュイさを含んだ美しさに飲み込まれた。最終楽章は解き放たれたような勢いを感じ、バンドの充実と自信さえ漂っていた。

都大会で輝いた実力校と都立高

代表校以外にもきらっと輝く演奏が多く、コンクールということを忘れて楽しむことができた。

駒澤大学高校は自由曲《吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」》(高昌帥)をダイナミックなサウンドで奏で、聴く者の胸を揺さぶった【金賞】。

国本女子高校は大会最少の36人で出場だが、人数の少なさを感じさせない演奏だった。抜群の一体感と豊かな表現力で奏でる《天雷无妄》(天野正道)に引き込まれた【銀賞】。

元埼玉栄高校の大滝実先生が指揮する岩倉高校は「歌」を感じさせる表現で《ブリュッセル・レクイエム》(ベルト・アッペルモント)、特に弱奏の美しさが抜群だった【金賞】。

昨年に続き、今年も涙をのんだ東海大学菅生高校だが、課題曲も自由曲も深みのある演奏で見事だった。自由曲《吹奏楽のための交響曲「ワイン・ダーク・シー」》(ジョン・マッキー)は冒頭のホルンのユニゾンから素晴らしく、第2楽章の優美な調べは絶品。心地よく大海の波に揉まれるような最終楽章も圧巻だった【金賞】。

バンド全体のまとまりを感じさせる《交響詩「モンタニャールの詩」》(ヤン・ヴァン・デル・ロースト)を披露した堀越高校は、特にパーカッションの好演が目を引いた【銅賞】。

一方、出場した12校中5校が都立高校だった。昨今、公立校は練習時間の制限などでかつてほどたっぷり練習することができなくなっているが、そんな不利な状況を感じさせない爽やかで堂々とした演奏を聴かせてくれた。

富士森高校は近世オランダの軍事用兜に基づく曲《ガレア エト ベルム〜スケルテ・ヴァン・アイスマの知られざる物語〜》をドラマティックに演奏【銀賞】。

豊島高校の自由曲は出番が前後の岩倉高校と同じ《ブリュッセル・レクイエム》だったが、トランペットを中心とした一体感ある演奏で感動を呼んだ【銀賞】。

墨田川高校は、カホン、ドラムセット、トロンボーンのスタンディングソロなど、「らしい」見せ場が多い《ディヴェルティメント》(オリヴァー・ヴェースピ)が楽しかった【銅賞】。

杉並高校はおおらかで元気な課題曲3の後、特に終盤に涙腺を刺激するような《宇宙の音楽》(フィリップ・スパーク)が秀逸だった【銀賞】。

片倉高校は今年から指揮者が古澤成樹先生にチェンジしたが、自由曲《久堅の幹》(長生淳)をロマンティックかつ抒情的に表現していた。トランペット、アルトサックス、ホルンなど各パートの素晴らしさも際立っていた【金賞】。

それぞれの学校が積み重ねてきた音楽、そして、熱い思いが東京支部全体のレベルを押し上げ、都大会のレベルを押し上げていた。

その中で代表の切符をつかんだ東海大学付属高輪台高校と八王子学園八王子高校には、ぜひ今年も全国大会で日本中から集まってくる聴衆を驚かせるような演奏を披露してもらいたい。