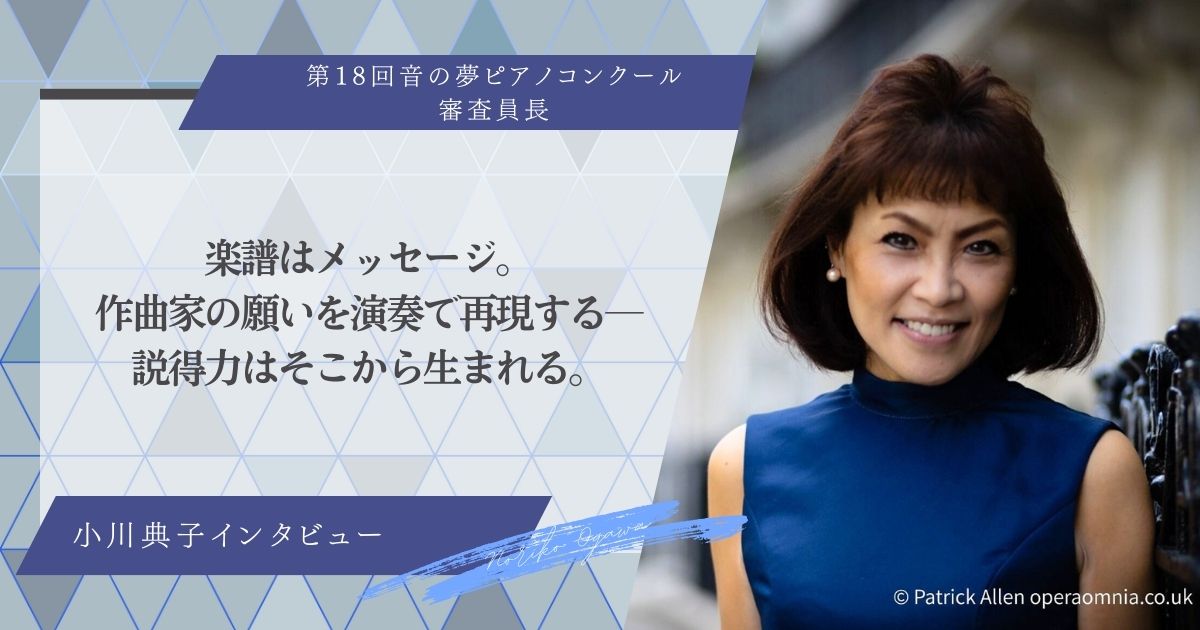

国際的なピアニストとして、また英国ギルドホール音楽院教授や数々の国際コンクール審査員を務める小川典子さん。小川先生が語る核心は、「楽譜はメッセージ」という信念。作曲家の願いを正確に読み解くことが、聴衆の心に響く説得力を生む鍵だと語ります。

インタビューでは、音の夢ピアノコンクールの温かい雰囲気が奏者に与える影響から、表現の本質、日々の具体的な基礎練習法まで、ピアノを愛するすべての方に向けた貴重なアドバイスが詰まっています。どうぞご覧ください。

取材・文|編集部

自分にピッタリな音楽コンクールが見つかる!国内外の音楽コンクール情報や結果まとめをわかりやすくご紹介し、次世代の音楽家や音楽ファンの皆様に寄り添います。

プロフィール

受賞歴・演奏活動歴(抜粋)

1983年:日本国際音楽コンクール 第2位

1987年:リーズ国際コンクール 第3位に入賞し、これを機に国際的な活動を始める

1999年:文化庁芸術選奨文部大臣新人賞 受賞

2006年:川崎市文化賞 受賞

2017年:英国ギルドホール音楽院より「フェロー」の称号授与

国内外コンクール・教育関連

・リーズ国際、グリーグ国際、クリーブランド国際ほか(審査員)

・浜松国際ピアノコンクール 審査委員長(第10〜12回)

・音の夢ピアノコンクール 審査員長

・国際音楽コンクール世界連盟 役員(2018–2024)

社会貢献

・自閉症の子どもたちのための「ジェイミーのコンサート」主宰

・NAS英国自閉症協会 文化大使

──音の夢ピアノコンクールで審査を担当されたご感想と、全体としての印象をお聞かせください。

小川

音の夢コンクールは、主催の鈴木まさ子先生のお人柄がコンクールのすみずみまで響いているようなコンクールですね。緊張をして会場入りする方々も多いと思いますが、コンクール運営の皆さまが本当に優しく温かく迎えて下さったのではないでしょうか。

その雰囲気は審査員室にも伝わり、審査の厳しさと、審査員同士の信頼感が良く調和したコンクールでした。演奏と時間設定もちょうど良く、演奏時間が超過したり、不足したり、ということもありませんでした。

特に九州地方の方々にとっては、遠くに足を延ばさなくても本格的で水準の高いコンクールを受けられるという点で、これからますます認識されていくのではないかと思います。

審査がすべて終了してから、初めて、出場者の皆さまがどこからいらしているかを知りました。九州にお住まいの方々が多く、九州のピアノ演奏の水準の高さに驚きました。その意味で、新しい才能を早い(若い)時期に発掘する、素晴らしいコンクールだと思います。

── 音の夢ピアノコンクールの特徴や強みはどのような点にあるとお考えですか。

小川

小さなお子さまから大人まで、ピアノを愛する人たちが一同に介してコンクールに臨めることが何よりの特徴だと思います。就学前のお子さまのピアノ演奏は、審査員にとって心温まるものでした。

ご本人たちには、これからピアノの道を歩むための、とても良い経験になったのではないかと思います。ペダルが踏めるか踏めないか、補助ペダルをどうするかといった微妙な年齢のピアニスト達の演奏を聴くことも大変楽しかったです。

また、今は小学生でも、大人顔負けの内容も技術も込み入った難曲を選んで立派に演奏をされていることに驚きました。

審査員は、各演奏に対して、点数だけでなく、直筆でコメントを書きます。コンクールで直接コメントが配られることは少ないので、これはとても良い勉強になると思います。どんな部分が良く評価されたのか、どの部分を改善すると良いのかなど、複数の先生方の意見を読めることは、音の夢コンクールの大きな特徴だと思います。

──審査の際に特に重視された点は何でしょうか。

小川

演奏においては、集中力をもって最後まで演奏できることが大切です。また、よく音を聴きながら演奏をしているか、そして拍をきちんと取っているかということも重要です。今回の音の夢コンクールでは、本当に楽しそうに「この曲が好きでたまらない」といった様子で演奏をしてくれた方々が多かったことを、大変嬉しく感じました。活き活きと弾いていただくことが大切だと思います。

中学生以上になると、それまで人前で弾くことが何でもなかったのに、緊張してしまうようになったり、周りの目が気になったり、自分の緊張に驚いてしまったり、ということがあると思います。そんな年齢の時に、音の夢コンクールは暖かい雰囲気の中でコンクールを受けることが出来るので、自分の気持ちに正直になって演奏に臨めると思います。

音楽性は、どれだけ楽譜をきちんと見て弾いているか、ということが大きなポイントになると思います。ただ自分の好きなように弾いているだけでは、説得力がうすくなることがあります。審査員の先生が「あれ?ここはフォルテ(つよく)と書いてあるはずだけど?」といったような感想を持つと、コンクールでは先に進めなくなることがあります。

作曲家からのお願いごとをよく見て、そこに自分の気持ちや「こう弾きたい」という願いをこめて演奏をすると、聴いている人たちが感動します。そのような演奏にふれることを楽しみにしながら聴かせていただきました。

── 「演奏が上手い」だけでは届かない、聴き手や審査員の心に残る演奏とはどのようなものでしょうか。

小川

演奏が上手い、というのは、最大の強みです。やはり技術が安定していることは鬼に金棒です。しかし、それはただ正しい音を弾くだけではなく、作曲家が私たちのために残してくれた数々のメッセージ、ここは強く・弱く、だんだん強く・弱く、速く・遅く、また表情記号で、どのように表現をしたら良いのか、作曲家から直接のお願いが楽譜に書きこまれています。これを注意してよく見て、作曲家の気持ちを理解して演奏をすると、本当に上手い演奏になると思います。

ピアノは、たった一人で表現できる楽器です。伴奏者にお願いをせず、一人で作曲家の思いを再現できます。ですから、楽譜に書かれている中で、どこに主旋律があるのか、どこに終止があるのか、などを細かく見ていくと良いでしょう。

「私は、この曲をこのように表現したいと思って、このように弾いています」というメッセージが演奏から届くと、聴衆や審査員の心によく響くと思います。

── 本番で実力を発揮するために、演奏家が日々意識すべきことや取り組んでほしい練習方法はありますか。

小川

小さなお子さまたちには、指の第一関節がぐにゃぐにゃにならないように注意していただきたいと思います。しっかり弾きたいと思うあまり鍵盤を押す指の第一関節がへこんでしまうと、手が成長して大曲に挑んだ時、あちこちで力を補おうとして手や腕が傷めやすくなります。就学前~小学校低学年のお子さまたちには、先生方に厳しい目を持って、指の確認をしていただきたいと思います。

小学校中学年以上になって難曲に取り組む人たちは、勇気をもって早めに補助ペダルから本ペダルへ移行しても大丈夫では、と感じます。直接踏むペダルは、踏んでいる長さや踏み込むタイミングなど、音を聴きながら常に微妙に調節ができますので、早いうちからペダルの感覚を覚えると良いでしょう。

練習方法については、私自身、自分のために片手ずつの練習をとても大切に感じています。各フレーズの細部までなめらかに弾けるようにするためには、片手ずつ練習をして両手を合わせ、音のバランスを決めてから、ペダルを足す、と言う練習方法が効果的だと思います。

強い音は、無理をせず少し弱めから徐々に強くしていくと、音が割れずにまろやかな強い音が出るようになります。弱い音は、少し強めの音から練習をして段階を追って弱くしていくと音色の詰まりが良く、きれいな弱音になると思います。

──応募時に音源データの提出が必要な場合、そのクオリティは審査に影響しますか。また、影響する場合はどのような音源が望ましいでしょうか。

小川

音源のクオリティは大きく影響します。聴いている審査員にとって、音質の良い音源は演奏内容の判断がしやすく、また、正確に伝わります。音質の悪い音源は、演奏水準を判断するのを困難にしてしまうため、せっかくの熱演が残念な結果に終わってしまうことが多々あります。

・録音のポイント・

①ピアノはきちんと調律されたものを弾きましょう。

②自宅のピアノではなく、スタジオなどで録音してもらいましょう。

③スマホなどで録音をするとコンプレッサーが働いて強弱の幅がわかりにくくなるので、きちんとしたマイクロフォンでの録音をおすすめいたします。

──音の夢ピアノコンクールへ参加を検討している方や、音楽を志すすべての方へのメッセージをお願いします。

小川

コンクールを運営されている鈴木まさ子先生をはじめとして、まわりのスタッフの先生方が、そろって温かい思いやりをもって出場者に対応をされていることが強く印象に残りました。コンクールで演奏をすることは厳しい緊張を強いられてしまうので、音の夢コンクールのような、雰囲気の暖かいコンクールで実力をつけていくことは、大変望ましいことだと思います。

一方、審査をして下さる先生方は日本の音楽界トップの方々で、厳しい耳で聴いてくださるので、先生方からの直筆コメントはとても良い参考になると思います。コンクール期間中は、出場者と審査員が直接ことばを交わすことは難しいですから、コメントをお読みいただけることは、とても良い勉強になると思います。

2025年12月4日「ジェイミーのコンサート浜松」浜松市福祉交流センター

2026年2月28日「3大B」バルトーク・ベートーヴェン・ブラームスのリサイタル ミューザ川崎シンフォニーホール

インタビューを終えて──編集後記

小川先生のお話から、まず心に残ったのは会場のあたたかさです。緊張する挑戦者を優しく迎えつつ、審査室には信頼に支えられた厳密さもある、そのバランスが音の夢ピアノコンクールを「安心して力を伸ばせる舞台」にしているのだと感じました。

審査で大切にされたのは、最後まで弾き切る集中力、拍感と“自分の音を聴く耳”、そして楽譜に込められた作曲家のメッセージを丁寧に読み取ること。技術の確かさに、作曲家の思いをのせた時、演奏はぐっと届く――その道しるべが優しく示されていました。

指の第一関節やペダル移行、片手→両手→ペダルの段階づけ、録音品質の注意まで、明日から役立つ具体的なヒントもたくさん。さらに直筆コメントが手元に残る仕組みは、学びを深める大きな支えになるはずです。九州に根ざしたこの舞台から、次の芽がのびやかに育っていく確かな希望を受け取りました。小川先生、貴重なお話をありがとうございました。