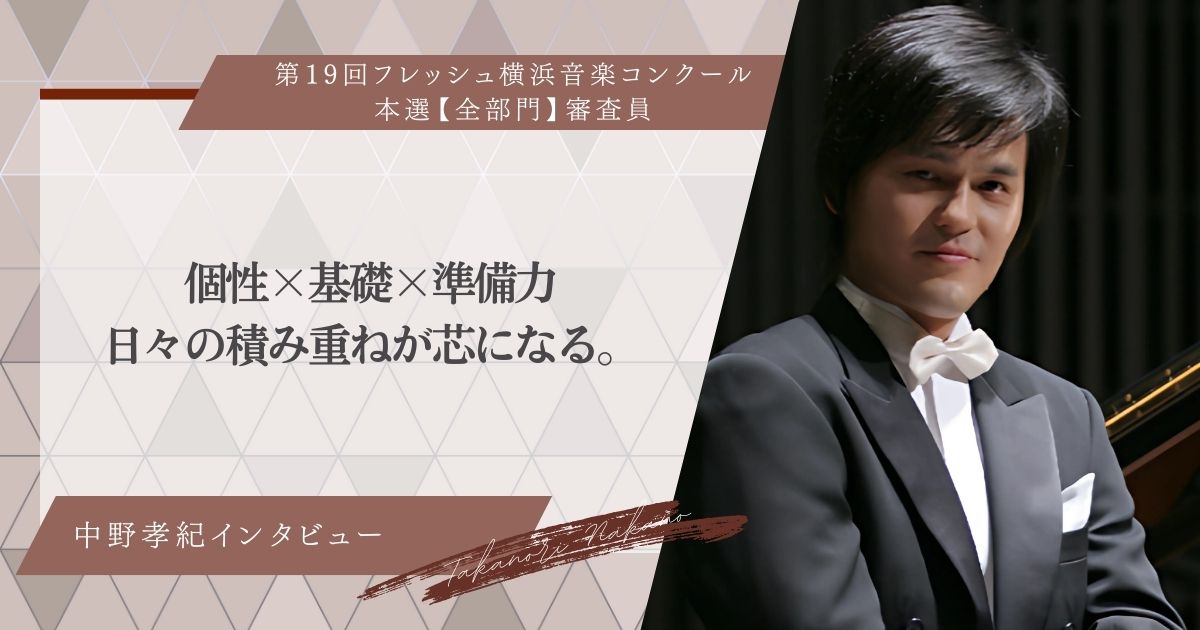

ピアニストで東京学芸大学教授の中野孝紀さん。東京藝術大学・同大学院を修了(在学中に安宅賞受賞)後に渡欧し、1994年にベルリン芸術大学を最優秀で卒業。東京でのデビューリサイタルやNHK-FM「土曜リサイタル」出演を経て、室内楽・歌曲伴奏・協奏曲へと活動の幅を広げ、カザルスホールでの公演や2015年の演奏活動20周年記念リサイタルも高い評価を得ています。フレッシュ横浜音楽コンクールでは複数回審査員を務め、今夏の第19回でも審査を担当。若手育成にも力を注ぐ中野さんに、審査の視点や次世代へのメッセージを伺いました。

取材・文|編集部

自分にピッタリな音楽コンクールが見つかる!国内外の音楽コンクール情報や結果まとめをわかりやすくご紹介し、次世代の音楽家や音楽ファンの皆様に寄り添います。

プロフィール

中野孝紀(なかの たかのり)

埼玉県熊谷市在住 / 東京学芸大学教授

両親とも音楽家のため自然とピアノに触れる。

笠間春子、辛島輝治、園田高弘、エーリッヒ・アンドレアス、ジョルジュ・シェベックの各氏に師事

趣味・特技

犬や猫など動物が好き。旅行や地方公演にもペットと車で北海道から九州まで一緒に旅するほど。

受賞歴・演奏活動歴(一部抜粋/代表的なもの)

ピアノ・リサイタル、室内楽(デュオ/トリオ/クインテット〈主に弦楽器〉)、歌曲伴奏、オーケストラとコンチェルトの共演など。

ーーフレッシュ横浜音楽コンクールで審査を担当されたご感想と、全体としての印象をお聞かせください。

中野

フレッシュ横浜音楽コンクールには、ここ数年、毎年審査を務めさせていただいています。全体の印象としては、年々レベルが上がっていると感じます。横浜という地域に根ざし、第19回を迎えるまで継続開催されてきた点も大きな特徴で、全国規模の大きなコンクールとはまた違う、温かくアットホームな雰囲気があります。

また、部門構成が細やかで、連弾や学年別、一般(大人)の部まで充実しているため、参加者にとって継続して挑戦しやすいのも魅力です。「昨年も出場していたな」と感じる顔ぶれに再会することもあり、アットホームな良いコンクールだと感じています。

ーー審査をする際、緊張というかそういった身構える感じはありますか?

緊張はありません。スケジュールがかなりタイトで、演奏が次々と続くからです。近年のコンクールでは出場者お一人お一人に講評コメントを書くのが通例ですので、緊張している暇もありません。ぼんやりしている余裕はなく、目の前の演奏を即座に聴き取り、気づいたことをその場でコメントへと落とし込む作業に集中しています。

ーー最近は講評をお渡しするコンクールが多い印象ですか?

そうですね。参加者へ講評をお渡しする形式は、現在、相当の割合で採用されていると感じます。

ーーフレッシュ横浜音楽コンクールの特徴や強みはどのような点にあるとお考えですか。

中野

最初にお話ししたように、部門がかなり細かく分かれています。小学生は 1・2年/3・4年/5・6年 の三つに区分され、加えて 中学生・高校生・大学生以上の部門があります。大学生以上では、大学生部門・音大卒業後の部門・アマチュア部門も設けられています。ご自身の状況に応じて部門を選べる点は大きな強みだと思います。

また、主だった課題曲は設けられておらず、自由曲で受けられることが特徴だと伺っています。

ーー自由曲ばかりだとレベルがわからず、選曲が難しいような気がするんですが…?

得意分野をアピールしたいという気持ちが基本にありますので、そこまで悩まない方が多いのではないでしょうか。特に小学生は、担当の先生と相談しながら進度に合わせて選曲していると思います。いずれにしても、アピール度の高いレパートリーを選ぶ傾向がありますし、課題曲に縛られない ことで、苦手分野が課題になって意欲をそがれる、といった事態も避けられます。そういう意味でも、自由選曲はこのコンクールの強みだと感じています。

ーー審査の際に特に重視された点は何でしょうか。

中野

部門によって観点は変わってくると思います。小さなお子さん、特に小学生くらいまでは、まず基本的なところをきちんとできているかを見ます。

今は、練習を始めても本物のピアノで練習できる環境が整っていない方も多いと聞きます。電子ピアノのような、コンパクトで自宅に置きやすいキーボードから始める方も多いようですね。そういうこともあり、コンクールの本選となると、立派なホールでコンサート・グランドを一発勝負で弾く――それだけでも少し萎縮してしまうことがあると思います。

その気持ちも汲みつつ拝聴していますが、最初に音を出すときにおそるおそる弾き始める方がいらっしゃるのも事実で、普段の練習環境の違いが影響しているのだろうと想像しています。ですから小学生くらいまでは、なるべくグランドピアノなど“本物”に触れる機会があるとよいなと思いますし、本番で堂々と・のびのびと、そして楽しんで弾けているか――そのあたりを大事に見ています。

一方で、中高生になると本格的に取り組む方が増え、大学生、特に音大生ではさらに専門性が高まります。コンクールはどうしても「勝ち抜いて賞を取りたい」という意識が強くなりがちですが、やはり基本をしっかり積み重ねているかが前提です。コンクールの曲だけに特化して完璧を目指す方もいれば、取り組みの広がりが演奏に表れる方もいます。大切なのは、ただ弾けるかどうかだけでなく、曲の様式や演奏スタイルを踏まえ、自分なりのアプローチができているか。その点を意識して聴いています。

ーー「演奏が上手い」だけでは届かない、聴き手や審査員の心に残る演奏とはどのようなものでしょうか。

中野

本人の個性や感性が表現にしっかり反映されている演奏は、強く印象に残ります。完璧に弾けていても、どこか面白みに欠ける演奏ということもありますし、そのあたりは人それぞれ。ただ、なるべく自分なりの演奏をしている方は「いいな」と自然に感じます。

自分が選曲した曲をどれくらい勉強して練習してきたのか――楽譜どおりに弾くだけでは不十分だと思うんですよね。そこにパフォーマンス的な要素もあるでしょうし、自分ならではの歌い方や表現を探れているかどうか。そうした自然な音楽性や感性がにじみ出てくると、やっぱり心に残ります。

もちろん、人より速く強く“バリバリ”弾くことを目指す方もいらっしゃいますが、最後の本選となると、やはり自分ならではの表現をどこまで掘り下げているかが重要な観点になるのかなと思います。

ーー教えている生徒さんから、コンクール出場に対してアドバイスを求められることはありますか?

もちろんあります。ただ、私は「コンクールだからこう弾かなければ」といった策略的な取り組みはあまり好みません。コンクールはあくまで普段の学びの延長線上にある、力試しや本番経験の場だと考えています。受けたいという気持ちがあれば背中を押し、音楽的に必要な助言はしますが、「コンクールだからこうしなさい」といった特別な指示は基本的にしません。

今はコンクールが本当に多く、私も知らないコンクールがたくさんあります。コンクールごとの傾向に合わせた“対策”はあり得ますが、それに合わせて自分の弾き方を変えることは好みません。自分の勉強と実力を試す場であり、評価はやってみないと分からない――うまく良い線まで行くこともあれば、予選で外れることもあるでしょう。

ですから学生には、「数打ちゃ当たる」ではなく、まず日頃やるべきことを丁寧に積み上げ、そのうえで本番に向けた準備をしっかり行うことが大切だと伝えています。

ーー本番で実力を発揮するために、演奏家が日々意識すべきことや取り組んでほしい練習方法はありますか。

中野

本番で大きい問題は暗譜ですね。ピアノは楽譜を見て弾けるコンクールがほとんどありませんから、普段は弾けていても、本番で“スポッ”と暗譜が抜けて分からなくなることは多々あります。

そこには、普段の対策で防げる部分もあれば、まったく気にしていなかった箇所で不意に起きるミスもあります。ですから、ただ自然に覚えて弾けるようになっただけでは、本番やコンクールに向けた準備としては不十分だと思います。

本当に曲を自分の問題として隅々まで消化することが大切です。メロディーは気持ちよく弾けていても、左手の伴奏などを何となくで済ませていると、本番で分からなくなる場面をよく目にします。ミスしたときの反応で、丸暗記型で一音しくじると総崩れになるタイプかどうかは、聴いていて分かります。

大事なのは、多少のミスがあっても流れを止めずに続けられるかどうか。ひとつつまずくとすべてが分からなくなってしまう――その怖さは多くの方が経験しているはずです。だからこそ、起こり得る“事故”に対して、普段から危機管理的な対策をどう組み込むかが、一発勝負の世界では大事だと思います。

また、コンクール前はどうしてもコンクール曲ばかりを練習しがちです。その一方で、本来日々積み上げるべき練習曲やバッハなどがごっそり抜けてしまう傾向もあります。小学生にとってコンクールは発表の場として良い面もありますが、数分の本番曲だけを何カ月も弾き続けると視野が狭くなることも。コンクール準備と並行して、幅広く学び続ける姿勢は忘れないでほしいな、と思います。

ーー応募時に音源データの提出が必要な場合、そのクオリティは審査に影響しますか。また、影響する場合はどのような音源が望ましいでしょうか。

中野

コロナ禍以降、音源・動画のみで審査するコンクールが増え、海外に音源を提出するケースもあります。その場合は、自宅で調律が狂ったピアノで録音・録画をするより、スタジオやホールで整った機材で録音したほうが、当然クオリティは高いと思います。

もちろん、演奏の中身――どう弾きたいか・何を表現したいか――は聴けばおおむね伝わりますが、音源を提出するとなると、ある程度のクオリティは求めたい。やはり音源を提出する以上、一定の録音品質は確保したいですね。タッチや響きをきちんと伝えるためにも、録音の質が低いと不利になりがちです。

録音のためにスタジオを借りる/録音サポートを頼むなど手間はかかりますが、できればそうした環境を整えることをおすすめします。生演奏が一番なのは変わりませんが、録音の違いで判断がぶれてしまうのはもったいないと感じます。

ーー中野先生は音源審査に携われたことはありますか?

中野

あります。実際に、自宅のアップライトピアノで録った音源と、ホールで録音した音源が混在して提出されることがあります。すると、どうしても音質や響きの違いが耳についてしまいます。それだから、私はあまり好きではないんですけど…その時点で、少し条件が不公平になってしまうので。

もちろん演奏の弾きっぷりを丁寧に聴けば、どんなピアノ・どんな会場でもある程度の判断はできますが、条件が人によってバラバラだと、審査する側としてはやはりやりづらさが残ります。

ですので、提出音源についてはある程度の録音クオリティを確保していただいたほうが、受ける方にとってもプラスだと考えます。自分のタッチや音・響きをアピールしたい場合、録音が良くないと不利になりがちですから、可能な範囲で環境や機材を整えていただけると良いと思います。

ーー先生は現在もリサイタルやコンサートを開催されることはありますか?

中野

はい。今年はこのあともいくつかコンサートが控えています。室内楽では来週、長野でピアノ・クインテットの公演があり、10月には青森の市民オーケストラとブラームスのコンチェルトで共演します。

11月は、かつての教え子と2台ピアノのコンサートも計画しています。普段は大学で教えており多忙のため本数は多くありませんが、指導と並行して演奏活動も続けていくよう心がけています。

ーーそういった活動が教授としてだけでなく、審査に影響することなどありますか?

中野

審査にどう影響するかというより、“偉そうに教えるだけ”のスタイルは好みません。私自身、出会う先生方に恵まれてきて、演奏される先生ばかりでした。隣で一緒に弾いていただくことで受けた刺激は「こうしなさい」「ああしなさい」という言葉よりもずっと説得力がありました。

ですから、自分も生徒と一緒に演奏を探求する姿勢を大切にしています。音楽に「完成」はなく、サボればてきめんに弾けなくなるものです。学びを止めてしまうと、教えるときや審査のときの感覚が、少しずつずれていく気がします。

表現の世界は、言葉だけでは説明しきれないことが多い。コンクールの講評でも、限られた時間で言葉を選ぶゆえに、伝えきれないもどかしさがあります。だからこそ、レッスンの時は一緒に弾きながら探っていく形が自然だと感じています。自分が学んできたのも、まさにその方法でした。

ただ、感覚だけのやり取りでは足りません。作品の背景といった裏付けは、言葉で丁寧に共有し、対話を重ねます。いずれにしても、勉強を続けなければ感覚はすぐに錆びついてしまう——その自戒を忘れずにいたいと思います。

ーー観客としてリサイタルやコンサートへ足を運ばれることはありますか?

中野

もちろん、さまざまな演奏会に足を運びます。お誘いをいただくこともあれば、自分で聴きたい公演を選んで出かけることもあります。

ーー好きなピアニストはいらっしゃいますか?

中野

そうですね、若い頃は本当に好きなピアニストがたくさんいて、チケットを買って聴きに行っていました。また、ドイツに留学していたときは、毎晩のように何かしらのコンサートへ――いわば劇場通いでしたね。

学生券がとても安く、その日の気分でプログラムを選び、「今日はこれに行こうかな」と、自分にあまり縁のないオペラなどさまざまなジャンルにも足を運びました。とにかく当時は、本場の演奏会の様子を知りたい一心で、毎晩のようにいろいろなコンサートに通っていましたね。

ーー今、注目のピアニストはいらっしゃいますか?

中野

今、日本の若いピアニストは本当に優秀で、世界の第一線で活躍する方が多いですよね。その分、むしろ世界から「日本のピアニストはすごい」という評価も受けていると感じます。若い世代がどんどん海外に出て活躍しているのは心強いですし、学ぶ立場の方にとっても大きな励みになると思います。

一方で、演奏スタイルは時代とともに現代的になってきている面もあります。ヨーロッパで評価されるピアニストには現地の実力者はもちろん、中国や日本の演奏家のように、伝統的なヨーロッパ流とは少し異なるアプローチで評価されていることは、インターネットで世界中の演奏にいつでも触れられる時代ですから、良い意味でのグローバル化が進んでいるのでしょう。

結局は好みの問題でもあります。伝統的でオーソドックスな演奏を好む方もいれば、現代的で驚くほど高度な技巧を軽やかにこなすタイプの演奏に熱狂する方もいる——そんな多様さが今の魅力だと感じます。

ーー昔と現代に違いを感じますか?

中野

そうですね。昔はコンクール自体が今ほど多くなく、性別で見ると女の子のほうが器用で上手、一方で私もそうでしたが男の子はどこか力みが出てぶっきらぼうという印象がありました。

今の子どもたちは男女に関わらずスマートで、力んでガチガチになるケースはめっきり減ったように感じます。

どこが変わったのか一概には言えませんが、男の子のほうが意外とデリケートに感じられることも多く、力勝負というよりは歌わせ方や、やわらかなタッチを大切にする場面が増えている気がします。取り組み方が、昔と比べて少し変わってきた——そんな印象を持っています。

ーー昔と現代とどちらが好き、などありますか?

中野

どちらが好きというより、時代的な背景が大きいですね。電子ピアノも随分と進化して、少し触れれば良い音が出ますし、触れる楽器自体が変化してきました。さらにインターネットやYouTubeなどから情報がいくらでも入ってきますし、自分で演奏を発信する方もたくさんいます。アピールの仕方をそれぞれが探っている時代だと感じます。

昔は「ある程度力をつけるまでは人前に出さない」という考え方もありましたが、今は練習の様子を動画で配信することも普通になりました。どう世に出るか、みなさんがいろいろ試しているのだと思いますし、いろんなやり方があって良いと思います。

コンクールについては、最終的な受賞はちょっとした点差で決まってしまうこともあります。ですから、結果を過度に気にしすぎる必要はないと思います。ただ、何かしらの“勲章”が力になる場面もあるでしょう。現代には現代らしい取り組みがある、そんなふうに感じます。

ーーフレッシュ横浜音楽コンクールに参加を検討している方や、音楽を志すすべての方へのメッセージをお願いします。

中野

コンクールは本当にたくさんありますので、まずは自分の目的に合わせて「どれを受けるか」を考えたいですね。時期や内容、副賞(ご褒美)など、いまは選べる時代ですから、そうした点をしっかり検討することが大事だと思います。

つい「数多く受けて何かしら賞を取りたい」という考えになりがちですが、賞はあくまで結果。コンクールは、自分なりに納得できる演奏と上達を目指すための手段であってほしいのです。課題曲だけに偏って、普段の練習が手薄になってしまうのは望ましくありません。

できれば幅広くピアノ(音楽全体)に取り組み、背景にある様式や表現を見渡しながら、自分の音楽的な感性を伸ばしていってほしいと思います。

フレッシュ横浜音楽コンクールは、地域に根ざした温かさの中で年々レベルが上がり、細やかな部門設定と自由曲が「継続して挑戦しやすい場」を作っている――その全体像がよく伝わりました。審査では、低学年は基本と“のびやかさ”、中高大は基礎の上に様式理解と自分なりのアプローチを重ねることを重視。完璧さだけでなく個性と感性に光を当てる視点が印象的でした。

暗譜への備えや、ミスがあっても流れを止めない“危機管理”、そしてコンクール曲に偏らず練習曲やバッハを日々積む大切さ、音源審査では可能な範囲で良い環境・機材を整えるべきという公平性への配慮も、実践的で腑に落ちます。

何より心に残ったのは、「偉そうに教えるだけではなく一緒に弾きながら探求する」という先生の姿勢。現役で演奏し続けて感覚を磨き、言葉だけに頼らず音で示す。現代の多様な演奏観や“コンクールは手段”というメッセージも含め、音楽への向き合い方に温かな愛情が息づいていました。

柔らかく優しい雰囲気の中野先生との時間はとても楽しく、審査員としての視点にとどまらない貴重なお話を伺えたことを嬉しく思います。お忙しいところ、誠にありがとうございました。

9月6日(土)室内楽の夕べ(シューマン:ピアノ五重奏曲他)長野市芸術館リサイタルホール

10月12日(日)青森市民交響楽団定期演奏会(ブラームス:ピアノ協奏曲第2番)リンクステーションホール青森

11月9日(日)ピアノデュオ ラファール×中野孝紀 デュオコンサート カワイ前橋店

第19回フレッシュ横浜音楽コンクールの概要については下記をご覧ください。

第19回フレッシュ横浜音楽コンクールの結果については下記をご覧ください。